Von der Spätantike ins Frühmittelalter. Ein kurzer Abriss zu den „dunklen Jahrhunderten“ in der Steiermark (450–650) und dem „Neubeginn“ der Besiedlung im 7. Jahrhundert*

Christoph Gutjahr

Vorbemerkungen – die historischen Rahmenbedingungen

Die massiven Umwälzungen, mit denen die spätrömische Gesellschaft ab dem letzten Drittel des 4. Jahrhunderts im Zuge der einsetzenden Auflösung des Weströmischen Reiches konfrontiert war – wesentlich trugen dazu die Folgen der römischen Niederlage im August 378 bei Adrianopel sowie im 5. Jahrhundert die Schwäche an der Reichsspitze bei –, erfasste in besonderem Ausmaß den Ostalpen- sowie den pannonischen Raum und somit auch ehemals ostbinnennorisches, heute steirisches Gebiet.[1] Der Südostalpenraum war wegen seiner strategisch wichtigen Lage zwischen Italien und der pannonischen Tiefebene stark in die politisch-militärischen Ereignisse jener Zeit einbezogen; davon zeugen beispielsweise die Invasion des Radagaisus, die Unternehmungen Alarichs[2] oder die innerrömischen Auseinandersetzungen unter Kaiser Theodosius I. gegen Magnus Maximus und Flavius Eugenius (388 sowie 394). Gewiss war man in Binnennorikum über die Vorgänge in den pannonischen Provinzen (v. a. in der Pannonia prima und Valeria) und an der mittleren Donaugrenze mit all ihren politischen und sozialökonomischen Implikationen für die Provinzialbevölkerung unterrichtet. Der südöstliche Teil Binnennorikums war von den Ereignissen (Radagaisus, Alarich, später Hunnen) unmittelbar betroffen und von den daraus resultierenden Fluchtbewegungen großer Bevölkerungsteile vermutlich nicht nur am Rande tangiert; dessen Bewohnerschaft dürfte hinsichtlich der Geschehnisse jedenfalls alarmiert gewesen sein. Letztere Annahme ist für die Steiermark den schriftlichen Quellen nicht konkret zu entnehmen und aus archäologischen Befunden nur ansatzweise zu erahnen.[3]

Der hunnische Faktor erwies sich für den Ereignisverlauf im Ostalpenraum und das weitere Geschick Westroms als folgenreich, insbesondere nach Verlagerung des hunnischen Machtzentrums in den ungarischen Donauraum und die Theißebene unter König Ruga (um 430). Im Südostenalpenraum sorgte in erster Linie der nach Oberitalien führende Feldzug unter Attila (452) für Zäsuren, insbesondere hinsichtlich der Kontinuität städtischer Kultur (Celeia, Poetovio).

Noch vor dem formalen Ende des Weströmischen Reiches – in der Geschichtswissenschaft zumeist mit der Absetzung des Gegenkaisers Romulus Augustulus durch Odoaker (476) verbunden – versuchten die Ostgoten erfolglos, die Provinz Binnennorikum (467) zu erobern. Dies gelang erst Theoderich nach dem endgültigen Sieg über Odoaker im Zuge der dauerhaften Reichsbildung in Italien. Für Binnennorikum bedeuteten die Eingliederung in den ostgotischen „Vielvölkerstaat” und die Herrschaft Theoderichs (493–526) rund 40 Jahre politische Stabilität und wirtschaftliche Prosperität.

536/537 wurde im Zuge des byzantinisch-gotischen Krieges neben der Provence und den beiden rätischen Provinzen auch Binnennorikum vertraglich an die Franken abgetreten, die das Gebiet bis etwa 565 in Besitz hatten. Die byzantinische Okkupation Binnennorikums (bis 568) stellte nur ein kurzes Zwischenspiel dar. Bereits 538 war der südöstlichste Teil Binnennorikums, in den schriftlichen Quellen als Pólis Norikón bezeichnet, an das Byzantinische Reich gefallen. Nur wenige Jahre später (547/548) übergaben die Byzantiner das Territorium – ebenso wie die pannonischen Provinzen Savia und Pannonia II – an die föderierten und mit Schutzaufgaben betrauten Langobarden. Von archäologischer Seite wird die Pólis Norikón mit den auf dem Stadtgebiet von Poetovio, aber auch Celeia liegenden Höhensiedlungen verbunden, wo eine Präsenz langobardischer Gruppen gut belegt ist.[4] Gegen Ende des 6. Jahrhunderts erfolgte die Aufsiedlung binnennorischer Gebiete durch slawische Gruppen im Zuge awarischer Vorstöße gegen den Südostrand der Alpen.

1. Die Funde aus dem Zeitraum von etwa 450 bis 650 n. Chr. in der Steiermark

![Abb. 3: Bügelfibel aus Buntmetall vom Typ Prša-Levice vom Kirchbichl bei Rattenberg © Hannes Heymans, KG Rattenberg, OG Fohnsdorf, VB Judenburg. In: Fundberichte aus Österreich 42 (2003 [2004]), 760, Abb. 1000 Abb. 3: Bügelfibel aus Buntmetall vom Typ Prša-Levice vom Kirchbichl bei Rattenberg](/cms/bilder/987657/80/150/88/3d943bfe/Abb.3_Armbrustfibel_Kugelstein.jpeg)

![Abb. 5: Kolbenarmring mit Perlbandverzierung und hohlem Ringkörper aus Buntmetall aus dem Raum Leoben © Gerald Fuchs/Jörg Obereder, Archäologische Untersuchungen am Kulm bei Trofaiach 1997. Fundberichte aus Österreich 38 (1999 [2000]), 107–162, hier: Taf. 28/5 Abb. 5: Kolbenarmring mit Perlbandverzierung und hohlem Ringkörper aus Buntmetall aus dem Raum Leoben](/cms/bilder/987659/80/150/107/0e7a3dd2/Abb.5_Kolbenarmreif.jpeg)

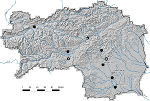

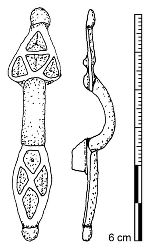

In der Steiermark erweist sich das spätantike sowie das von der Spätantike in das Frühmittelalter (etwa 450 bis 650 n. Chr.) überleitende Fundmaterial als wenig umfangreich.[5] Auch Recherchen aus jüngster Zeit konnten den Bestand nicht vermehren. Er beschränkt sich auf rund ein Dutzend Einzelfunde, die überwiegend mit unklaren Fundumständen behaftet sind (Abb. 1). Es handelt sich hauptsächlich um als Gewandschließen dienende Fibeltypen. Exemplarisch genannt seien aus dem überlieferten Fundmaterial die silbervergoldete Vogelfibel aus Flavia Solva (450–500 oder um 500, Bez. Leoben, Abb. 2), die kerbschnittverzierte Bügelfibel aus Buntmetall vom Typ Prša-Levice vom Kirchbichl bei Rattenberg (450/460–480/490, Bez. Murtal, Abb. 3), die eiserne Armbrustfibel des Typs Siscia vom Kugelstein bei Frohnleiten (zweite Hälfte 5./erste Hälfte 6. Jhdt., Bez. Graz-Umgebung, Abb. 4) und der in das Frühmittelalter datierende Kolbenarmring mit Perlbandverzierung und hohlem Ringkörper aus Buntmetall (mittleres 7. Jhdt., vermutlich aus dem Raum Leoben, Abb. 5). Zu den Fibelfunden gesellen sich lediglich vier oströmische bzw. frühbyzantinische Münzen, für die eine gesicherte Provenienz belegt ist (Eppenstein, Krottenhof bei St. Ulrich am Waasen, Graz-Andritz sowie vom Annaberg bei Leoben).[6]

Hält man sich den aus Höhensiedlungen und Gräberfeldern vorliegenden umfangreichen spätantiken und völkerwanderungszeitlichen Fundstoff aus Kärnten und Slowenien vor Augen, so verwundert die verschwindend geringe Menge zeitgleicher Funde aus der Steiermark.

Dazu ist anzumerken, dass die agrarisch-ökonomischen Strukturen in der Steiermark kaum über das Ende des 4. Jahrhunderts hinausreichen. Die einzige römische Stadt in der Steiermark, Flavia Solva, wurde um 400 aufgegeben. Eine Restsiedlung mag bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts weiterbestanden haben, jedoch eher im Sinne einer Nachnutzung des Siedlungsareals denn einer urbanen Kontinuität.[7] Das Befund- und Fundbild legt nahe, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Steiermark schon in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in großer Zahl verließen.[8] Nur wenige Siedlungsplätze wie der Frauenberg bei Leibnitz oder die befestigten obersteirischen Höhensiedlungen im Ennstal (Gröbminger Schlossbühel, Knallwand in Ramsau und Röthelstein bei Wörschach) bestehen bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts. Spätestens um diesen Zeitpunkt wurden auch die frühchristlichen Kirchen am Frauenberg bei Leibnitz sowie am Kugelstein bei Frohnleiten ihrem Schicksal überlassen.[9]

Die Steiermark blieb bis etwa zur Mitte des 5. Jahrhunderts fest im Römischen Reich verankert.[10] Ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts jedoch war die Region anscheinend von der romanischen Welt und den sich ausbildenden (germanischen) Nachfolgereichen und territorialen Inbesitznahmen separiert. Der drastische Bevölkerungsrückgang blieb nicht auf die Steiermark beschränkt, sondern umfasste auch östlich[11] sowie südlich[12] benachbarte Gebiete.

Es stellt sich die Frage, wie viele Menschen angesichts der kriegerischen Ereignisse, des Zusammenbruchs der ökonomischen Strukturen und der damit einhergehenden Fluchtbewegungen Mitte des 5. Jahrhunderts überhaupt noch in der Steiermark lebten. In Flavia Solva dürfte sich die Bevölkerung um 400 auf ein paar hundert Personen reduziert haben, und auch für die Höhensiedlung am Frauenberg geht man von nur wenigen hundert Einwohnerinnen und Einwohnern aus[13]. Der Hunnenfeldzug von 452 führte vermutlich zu weiteren Abwanderungswellen. Hunnische Übergriffe auf heute steirisches Territorium mögen aber auch schon in den Jahren zuvor stattgefunden haben. Als Einfallsweg für hunnische Streitscharen bot sich in erster Linie das Raabtal an.[14]

Es spricht also viel für die These, dass die Steiermark in den Jahren zwischen 450 und 650 kaum besiedelt war. Auch die mit regulären römischen Truppen besetzten Höhensiedlungen im südostnorischen Gebietsstreifen entlang der Bernsteinstraße (z. B. Ančnikovo gradišče bei Jurišna vas [SLO]) wurden nach 450 aufgelassen. Sie waren militärisch offenbar nicht mehr haltbar und wurden erst im Frühmittelalter erneut besiedelt.

Die Annahme einer „Siedlungsleere" in der Steiermark nach 450 ist also nicht die Konsequenz ungenügenden Forschungsstandes, sondern bildet historische Realität ab. Vor nunmehr 19 Jahren betitelte Ulla Steinklauber einen Beitrag zur Spätantike in der Steiermark mit „Die Römer gehen”.[15] Man kann dieser zugespitzten Formulierung auf Basis der oben angeführten Daten nur zustimmen.

Erst in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wurde die Steiermark – im Verlauf der fränkisch-karolingischen Expansion gegen Osten und der sich etablierenden neuen Ordnung – wieder in ein größeres politisch-administratives Gebilde eingegliedert.[16] Dazwischen kamen die Slawen.

2. Die frühe slawische Besiedlung (650 bis 750 n. Chr.): Die wichtigsten Fundorte

Die Aufsiedelung der nachmaligen Steiermark durch Slawen setzte wohl in den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts ein, nachdem die Langobarden 568 aus dem Südostalpenraum nach Italien abgezogen waren.[17] Diese Datierung erscheint plausibel, wenn man – wie der Großteil der historischen Forschung – davon ausgeht, dass die bei Paulus Diaconus[18] für 592 und 595 erwähnten baierisch-slawischen Konflikte im binnennorischen Drautal stattfanden[19]. Eine slawische Siedlungsschicht ist in der Steiermark aber nicht nur aus historischen Erwägungen, sondern auch aufgrund der Toponyme anzunehmen.

In ihrer ältesten in Mitteleuropa anzutreffenden Kulturausprägung („Prager Kultur”) ist die slawische Besiedelung zurzeit allerdings weder durch Siedlungs- noch durch Grabbefunde archäologisch greifbar. Charakteristische frühslawische Brandbestattungen mit Urnen des sogenannten Prager Typs fehlen bislang aus der Steiermark. Lediglich ein schon vor mehreren Jahrzehnten geborgenes, angeblich frühmittelalterliches Brandgrab aus Wohlsdorf (Gem. Wettmanstätten) in der Weststeiermark könnte hier eine Ausnahme bilden. Aus benachbarten slowenischen Landschaften (Drautal, Übermurgebiet/Prekmurje) sind mehrere Brandgräber des 7. und 8. Jahrhunderts bekannt, nicht aber aus Kärnten. Dort begegnet aber immerhin Keramik des Prager Typs im Siedlungsmaterial vom Hemmaberg bei Globasnitz. Dieser Befund lässt zwei Schlüsse zu: Entweder hat die archäologische Forschung (Brand‑)Bestattungen frühslawischer Zeitstellung in der Steiermark bisher nicht erkannt, oder die damalige Bevölkerung übte einen Bestattungsritus aus, der archäologisch kaum nachweisbar ist.[20] Immerhin zeichnet sich in der Steiermark ein material- und befundmäßig geringer und räumlich auf die West- und Mittelsteiermark[21] begrenzter früher slawischer Siedlungshorizont mit keramischem Fundmaterial aus der Zeit um 700 ab[22], und zwar insbesondere an den Fundorten Komberg (Gem. Hengsberg), St. Ruprecht an der Raab (Abb. 6), Enzelsdorf (Gem. Fernitz-Mellach, Abb. 7) und Fernitz (Gem. Fernitz-Mellach). Angesichts des geborgenen Keramikmaterials ist ebenso für Unterhaus („Rasental”, Gem. Wildon) mit einem Beginn der Siedlungstätigkeit in diesem Zeitraum zu rechnen. Auch Kleinklein (Gem. Großklein), Aichegg bei Stallhofen und möglicherweise Graz-Straßgang mögen in diesen Horizont fallen, entsprechende Interpretationen sind aufgrund des spärlichen keramischen Fundmaterials jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Von all diesen Fundorten sind bisher keine Metallica überliefert. Ähnliche Vorbehalte gelten für weitere Fundorte wie Kalsdorf, Unterpremstätten oder Schönberg, wo die Scherbenanzahl sehr gering und die Keramik für die ersteren beiden ohne Autopsie zeitlich und kulturell nicht sicher einzuordnen ist (Abb. 8).

Auffällig ist jedenfalls, dass frühmittelalterliche Keramik mehrfach aus den Arealen römerzeitlicher Villen (etwa Kleinklein) oder vici (Haslach, Kalsdorf, Saazkogel) bekannt ist. Es ist vorläufig unklar, ob hier ein bewusster Rückgriff auf noch erkennbare römerzeitliche Strukturen stattfand oder ob einfach dieselben topografischen Lagen geschätzt wurden.

Abgesehen von den Fundorten Komberg, St. Ruprecht an der Raab und Enzelsdorf sind auch die übrigen Siedlungsspuren des 7. Jahrhunderts im Kontext der slawischen Zuwanderung zu sehen.

Aus welcher Richtung die slawische Aufsiedlung der Steiermark im Frühmittelalter kam, ist nicht gänzlich geklärt. Bekić vermutet aufgrund der Fundortverteilung eine Ende des 6. Jahrhunderts erfolgte Einwanderung nach Kroatien durch die Mährische Pforte über das Burgenland, die ungarischen Komitate Eisenburg (Vas) und Zala in das Übermurgebiet (Prekmurje) und die Murinsel (Međimurje).[23 Dabei mag auch steirisches Gebiet tangiert worden sein. Für die Siedlung von St. Ruprecht an der Raab erscheint eine Einwanderung aus Osten (raabaufwärts aus Pannonien) am wahrscheinlichsten. Angesichts sehr früher Radiokarbondaten (erste Hälfte des 6. Jahrhunderts) frühslawischer Siedlungsbefunde aus dem Übermurgebiet/Prekmurje ist es aber auch nicht ausgeschlossen[24], dass einzelne slawische Siedlungsbewegungen von Süden her muraufwärts verliefen und in der Folge die Seitentäler erfassten[25]. Ab der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts ist am Rand der Südostalpen eine Siedlungsverdichtung bemerkbar.

Nochmals sei hervorgehoben, dass eine frühslawische Besiedlung der Steiermark (vor 650 n. Chr.) über das archäologische Fundgut bislang nicht zu belegen ist. Dies verwundert zwar einerseits angesichts der geografischen Nähe zu Karantanien, andererseits ist – wie oben schon erwähnt und im Unterschied zum südlich benachbarten Slowenien – einschlägiges Fundmaterial auch in Kärnten und Osttirol bislang nur in geringem Umfang bekannt. Frühmittelalterliche Tal- oder Flachlandsiedlungen wurden in der Steiermark bislang kaum aufgedeckt. In zeitlicher Überlappung mit Kleinklein und Wildon-Unterhaus steht den oben aufgezählten Fundorten lediglich die nur wenige Kilometer westlich des Wildoner Schlossberges gelegene Siedlungsstelle in Weitendorf (Gem. Wildon) aus der zweiten Hälfte des 8. und dem 9. Jahrhundert nahe. Mit den genannten Siedlungsstellen zeitgleiche Gräber liegen nicht vor. Gemäß gegenwärtigem Wissensstand setzen in der Steiermark frühmittelalterliche Körpergräberfelder erst frühestens Mitte des 8. Jahrhunderts (Hohenberg, Krungl)[26] ein, womit nach der Auflassung der Nekropole am Frauenberg bei Leibnitz gegen 430/450 ein Zeitraum von rund 300 Jahren besteht, in der für die Steiermark keine Grabfunde und für etwa 200 Jahre auch keine gesicherten Siedlungsbefunde nachgewiesen sind.

Anmerkungen

* Dieser Blogbeitrag beruht auf den Ausführungen des Autors im Rahmen seines Antrittsvortrags beim Wissenschaftlichen Kollegium der HLK am 8. Mai 2024.

[1] Siehe dazu Christoph Gutjahr, Introduction and outline of the historical and archaeological situation in the Southeastern Alpine region (380–600 AD). In: Christoph Gutjahr/Stephan Karl u. a., From Late Antiquity to the Early Middle Ages. The „Dark Centuries” in Styria (400–650 AD) and the „New Beginning” of settlement in the 7th century. In: Benjamin Štular/Manfred Lehner u. a. (Hgg.), Settlement of the Eastern Alps in the Early Middle Ages, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 48 (Ljubljana 2024), 153–159. Die Epochenabgrenzung für die Spätantike ist nur sehr unscharf und je nach Blickwinkel innerhalb der historischen wie auch archäologischen Forschung zeitlich unterschiedlich definiert. Für die Steiermark verstehe ich darunter den Zeitraum von etwa 450 bis 600 n. Chr., der jenem der späten Römerzeit (etwa 350 bis 450 n. Chr.) folgt.

[2] M. E. dürfte Alarich vor seinem Marsch nach Italien 408, wie von Herbert Grassl, Der Südostalpenraum in der Militärgeographie des 4./5. Jahrhunderts. In: Rajko Bratož (Hg.), Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi. In: Situla 34 (1996), 177–184, hier bes. 183 vorgeschlagen, im Raum des seit der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts mit einer Stadtmauer befestigten Celeia Quartier bezogen haben (Slavko Ciglenečki, The changing relations between city and countryside in Late Antique Illyricum. In: Hortus Artium Medievalium 20 (2014), 232–250, hier 234). Zum einen legt dies der nachfolgend genommene Weg über den Birnbaumer Wald nach Italien nahe, zum anderen bietet sich ein Lager in der Nähe der zu vermutenden damaligen binnennorischen Hauptstadt geradezu an, um den Forderungen Alarichs an Kaiser Honorius zusätzlich Nachdruck zu verleihen (siehe auch Paul Gleirscher, Karantanien. Slawisches Fürstentum und bairische Grafschaft (Klagenfurt–Ljubljana–Wien 22019, 34, 42f. [in Folge Gleirscher, Karantanien]).

[3] Christoph Gutjahr, Der „Teufelsgraben” im Leibnitzer Feld. Archäologisch-historische Forschungen zu einem außergewöhnlichen Bodendenkmal im Bezirk Leibnitz, Steiermark. In: Römisches Österreich 36 (2013), 193–294, hier bes. 259–275; Christoph Gutjahr/Eva Steigberger, The „Devil's Ditch” – A Late Roman Limes in the Middle of Noricum? In: C. Sebastian Sommer/Suzana Matešić (Hgg.), LIMES XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015 / Akten des 23. Internationalen Limeskongress in Ingolstadt 2015, Beiträge zum Welterbe Limes, Sonderband 4 (Mainz 2018), 454–461; Stephan Karl, Überlegungen zur frühen Baugeschichte des Alten Turmes. In: Stephan Karl/Gabriele Wrolli (Hgg.), Der Alte Turm im Schloss Seggau zu Leibnitz. Historische Untersuchungen zum ältesten Bauteil der Burgenanlage Leibnitz in der Steiermark (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 55, Wien–Berlin 2011), 117–126; Stephan Karl, Turris antiqua in castro Leybentz. Zur frühesten Baugeschichte der Burgenanlage Leibnitz/Seggau im Kontext der spätantiken Ostflanke der Provinz Noricum mediterraneum (Diss. Graz 2013), 291–300. Zu überlegen wäre, ob nicht ein Teil der aus Pannonien Flüchtenden zunächst auch in dem noch verhältnismäßig sicheren Norikum Zuflucht gesucht hat, etwa als Zwischenstation auf dem Weg nach Italien (v. a. Venetia et Histria/Aquileia) oder harrend einer allfällig möglichen (allerdings offenbar seltenen) Rückkehr nach Pannonien (Rajko Bratož, Die Auswanderung der Bevölkerung aus den pannonischen Provinzen während des 5. und 6. Jahrhunderts. In: Michaela Konrad/Christian Witschel (Hgg.), Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen, Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? (= Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, N. F. 138, München 2011), 589–614, hier, 598f. [in Folge: Bratož, Auswanderung). Laut Friedrich Lotter (unter Mitarbeit von Rajko Bratož und Helmut Castritius), Völkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (375–600) (Berlin–New York 2003), 166 wurden von der Abwanderungsbewegung aus Pannonien in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts die „beiden norischen Provinzen nur zum Teil oder gar nicht erfaßt.” Die Fluchtbewegungen unter der Hunnenherrschaft erfolgten u. a. innerhalb des pannonischen Raumes aus der Valeria nach der Savia (Bratož, Auswanderung 604f., 611).

[4] Slavko Ciglenečki, Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami (Podsreda 1992); Slavko Ciglenečki, Überlegungen zum Verständnis des Siedlungswechsels im südlichsten Teil der Provinz Noricum mediterraneum. In: Ines Dörfler/Paul Gleirscher u. a. (Hgg.), Ad Amussim. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser (Kärntner Museumsschriften 85, Klagenfurt 2017), 143–157, hier 150f. Für Gleirscher, Karantanien 43 handelt es sich bei der Pólis Norikón um das Stadtgebiet von Celeia, das zusammen mit jenem von Poetovio an die Langobarden kam.

[5] Ausführlich dazu Christoph Gutjahr, The finds from the period 450–650 AD. In: Christoph Gutjahr/Stephan Karl u. a., From Late Antiquity to the Early Middle Ages. The „Dark Centuries” in Styria (400–650 AD) and the „New Beginning” of settlement in the 7th century. In: Benjamin Štular/Manfred Lehner u. a. (Hgg.), Settlement of the Eastern Alps in the Early Middle Ages, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 48 (Ljubljana 2024), 174–183 [in Folge: Gutjahr, Late Antiquity].

[6] Gutjahr, Late Antiquity 176, 177 Tab. 3.

[7] Stephan Karl und ich gehen für Solva hinsichtlich der sog. „Restsiedlung” von einer letzten Siedlungsphase ärmerer (zunächst nicht abwandernder) Bevölkerungsgruppen aus, die bis ins 5. Jahrhundert reicht, möglicherweise auch ergänzt durch Neuankömmlinge.

[8] Siehe dazu auch Stephan Karl, The early decline of Late Roman settlements in the Ager Solvensis based on archaeological data. In: Christoph Gutjahr/Stephan Karl u. a., From Late Antiquity to the Early Middle Ages. The „Dark Centuries” in Styria (400–650 AD) and the „New Beginning” of settlement in the 7th century. In: Benjamin Štular/Manfred Lehner u. a. (Hgg.), Settlement of the Eastern Alps in the Early Middle Ages, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 48 (Ljubljana 2024), 159–173.

[9] Ulla Steinklauber, Die Spätantike in der Steiermark (= Schild von Steier 25, = Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 58, Graz 2012), 156–163, hier 157f. (in Folge: Steinklauber, Spätantike).

[10] Am besten vor Augen geführt ist dies in der spätrömischen Siedlung am Frauenberg mit dem zugehörigen Friedhof auf den Perl-/Stadläckern (in Auswahl: Ulla Steinklauber, Das spätantike Gräberfeld auf dem Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark. In: Ulla Steinklauber, Das spätantike Gräberfeld auf dem Frauenberg bei Leibnitz, Steiermark, unter Mitarbeit von Eva Grollegger, Alexandra Puhm, Ursula Schachinger und Barbara Schweder (= Fundberichte aus Österreich, Materialheft A 10, Horn 2002), 17–284 [in Folge: Steinklauber, Frauenberg]; Ulla Steinklauber, Römerzeit (und Spätantike) von der Zeitenwende bis ins 5. Jahrhundert. In: Bernhard Hebert (Hg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark 1 (Wien–Köln–Weimar 22018), 699–807, hier 758–763).

[11] Westpannonien (die Gebiete westlich der langobardischen Siedlungsgrenze entlang der Linie Savaria/Keszthely/Sopianae) und das Südburgenland.

[12] Flachlandbereiche des Drautals in der Umgebung von Celeia und Poetovio sowie das Übermurgebiet/Prekmurje (Slavko Ciglenečki, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. In: Heiko Steuer/Volker Bierbrauer (Hgg.), Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria (= Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband 58, Berlin–New York 2008), 481–532, hier: 485 Abb. 2).

[13] Steinklauber, Frauenberg 45f., Anm. 107 (200 bis 350 Personen).

[14] Steinklauber, Spätantike 159f. bringt den Siedlungsabbruch mit den Hunnen Attilas in Zusammenhang.

[15] Ulla Steinklauber, Die Römer gehen. In: Gabriele Koiner/Manfred Lehner u.a. (Hgg.), Akten des 10. Österreichischen Archäologentages in Graz am 7.–9. November 2003 (= Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz 6, Graz 2006), 173–179.

[16] Eine Ausnahme bilden das obere Enns- und Murtal sowie das steirische Salzkammergut (mit den bedeutenden Gräberfeldern von Krungl bei Bad Mitterndorf und Hohenberg bei Aigen), wo sich im Ausstattungsmuster der gehobenen Bestattungen eine deutliche Verbindung zu den Kernräumen der karantanischen Gentilität in Kärnten abzeichnet.

[17] Ausführlich dazu Christoph Gutjahr, The early Slavic settlement (around 650–750 AD) – the most important sites. In: Christoph Gutjahr/Stephan Karl u. a., From Late Antiquity to the Early Middle Ages. The „Dark Centuries” in Styria (400–650 AD) and the „New Beginning” of settlement in the 7th century. In: Benjamin Štular/Manfred Lehner u. a. (Hgg.), Settlement of the Eastern Alps in the Early Middle Ages, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 48 (Ljubljana 2024), 183–215.

[18] Historia Langobardorum IV 10 u. 39.

[19] Berücksichtigt man neuere Forschungsergebnisse zu den frühen Slawen im Südostalpenraum, dann wäre eine (temporäre?) slawische Besiedlung der südlichen Mittelsteiermark bereits ab dem Ende des 5. bzw. der 1. Hälfte 6. Jahrhunderts denkbar (in Auswahl Daša Pavlovič, Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja. Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia. In: Arheološki vestnik 68 (2017), 349–386; Daša Pavlovič, Who where the lowland neighbours? Late Antique lowland settlement in Slovenia. In: Enrico Cavada/Marcus Zagermann [Hgg.], Alpine Festungen 400–1000, Chronologie, Räume und Funktionen, Netzwerke, Interpretationen / Fortezze alpine [Secoli V–X], chronologia, spazi e funzioni, sistemi, interpretationi, Akten des Kolloquiums in München am 13. und 14. September 2014, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 68 [München 2020], 175–197, in Folge: Pavlovič, Early Slavic settlement). Diesbezüglich skeptisch Gleirscher, Karantanien 138 mit Verweis auf den Unsicherheitsfaktor bei der Radiokarbondatierung von Holzkohlestückchen.

[20] Ein dritter Schluss wäre, dass die slawische Besiedlung der Steiermark grundsätzlich erst später einsetzt (ab etwa Mitte des 7. Jhdts.).

[21] Die Obersteiermark ebenso wie das Mürztal mögen hier nur forschungsstandbedingt nicht vertreten sein.

[22] Teils in das 8. Jahrhundert persistierend. Die Zuschreibung an die Slawen erfolgt ausschließlich über das archäologische Material im mitteleuropäischen Vergleich. Das tatsächliche Identitäts- und/oder Ethnizitätsbekenntnis oder die Sprache dieser Menschen sind nicht bekannt.

[23] Luka Bekić, Keramika praškog tipa u Hrvatskoj. In: Tomislav Šeparović (Hg.), Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno – arheološka baština II (Split 2012), 21–35, hier 34f.

[24] Pavlovič, Early Slavic settlement 189, vermutet hinter den sehr frühen Befunden in Nova tabla bei Murska Soboto und in Cerklje ob Krki als Föderaten des Byzantinischen Reiches angesiedelte Slawengruppen.

[25] Freilich ist auch nicht auszuschließen, dass die Zuwanderung entweder gleichzeitig oder zeitlich hintereinander gestaffelt sowohl von Osten als auch von Süden erfolgte.

[26] Es gibt nur eine kürzlich entdeckte Bestattung aus Unzmarkt-Frauenburg (Grab 5/SE 72, Bez. Murtal), die aufgrund des Radiokarbondatums in das 7. Jahrhundert datiert werden könnte (Astrid Steinegger, Grab – Friedhof – Kirche. Archäologische Untersuchungen an drei Friedhöfen in der westlichen Obersteiermark. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 36 (2020), 95–116, hier 100). Allenfalls die radiokarbondatierten Gebeine der „heiligen” Beatrix aus Mariahof (1. Hälfte des 8. Jhdts., Bez. Murtal) könnten hier noch angeführt werden (Bernhard Hebert, Die Gebeine der „heiligen” Beatrix. In: Walter Brunner/Bernhard Hebert u. a. (Hgg.), Ein neuer Flechtwerkstein und die Gebeine der „heiligen” Beatrix. Überlegungen zum Frühmittelalter in Mariahof. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 52/53 (2004), 65–101, hier 87–91).

Mag. Dr. Christoph Gutjahr, Studium der Klassischen Archäologie, Alten Geschichte und Altertumskunde an der Karl-Franzens-Universität Graz. Leitung Archäologie u. AMS-Beschäftigungsprojekt (Kooperation mit der  StAF) im Verein Verein

StAF) im Verein Verein  Kulturpark Hengist. HLK-Korrespondent 2008–2023, HLK-Mitglied seit 2023.

Kulturpark Hengist. HLK-Korrespondent 2008–2023, HLK-Mitglied seit 2023.

Forschungsschwerpunkte: Spätantike/Frühmittelalter, Mittelbronze- bis ältere Eisenzeit