"Graz und das Berufstheater im 17. Jahrhundert" – eine Monographie zum barocken Kulturtransfer auf der Bühne

Christian Neuhuber

Früher als etwa in der Theaterstadt Wien war in der innerösterreichischen Residenzstadt Graz erstmals englische Schauspielkunst zu bewundern, viele der bedeutendsten deutschsprachigen Ensembles ihrer Zeit unterhielten das steirische Publikum und selbst einige italienische Stars starteten von der Murstadt aus ihre internationale Karriere. Nun liegt erstmals eine Studie vor, die die vielfältigen Aspekte des professionellen Theaters, wie es in Graz im 17. Jahrhundert zu sehen war, sammelt, analysiert und in einen breiteren Kontext einstellt.[1]

‚Wandertheater‘

Das Berufstheater dieser Zeit war im deutschsprachigen Raum ein genuin mobiles, kein institutionelles Theater im heutigen Sinn (mit festen Bühnen, fixen Ensembles, zweckgebundener Infrastruktur, kalkulierbarer Zuseherschaft etc.). Als wichtiger Spielort im Netzwerk der gängigen Routen wurde die steirische Hauptstadt von ambulanten Truppen angelaufen, die mit eingeworbener Bewilligung einige Tage, Wochen, im besten Fall Monate das Publikum mit ihrer Kunst zu begeistern versuchten, ehe es weiterging nach Laibach, Wien oder Salzburg und darüber hinaus. Was wir vom Theater in Graz wissen, hilft also, das gesamte barocke Berufstheater in seinen Ausformungen besser zu verstehen; vice versa können die lokalen Belege auch nur über diesen größeren Zusammenhang richtig gedeutet oder zugeordnet werden. Die unzähligen im Buch erstmals präsentierten Funde, Erkenntnisse, Korrekturen, Schlussfolgerungen und Hypothesen tragen demnach nicht bloß zu einer Geschichte professioneller Bühnenkunst in Graz bei, sondern sind als umfassende Revision unseres Wissens über das Berufstheater dieser Zeit zu verstehen.

Eine derartige Revision ist auch dringend notwendig, grassiert doch in kaum einem anderen Bereich der Literatur- und Theaterwissenschaften so viel Halb- und Unwissen wie zur barocken ‚Wanderbühne’. Ein Grund dafür ist wohl, dass das frühe Berufstheater für das kulturelle Selbstverständnis im deutschsprachigen Raum keine Rolle spielt - im Gegensatz zu anderen großen europäischen Kulturräumen wie England, Italien, Spanien oder Frankreich, wo das frühneuzeitliche Schauspiel eine identitätsstiftende Funktion übernahm. Ein nationalliterarischer Nimbus, wie man ihn Shakespeare, Calderón oder Molière verpasste, war für Autoren deutschsprachiger Dramatik undenkbar. Im Gegenteil: Die aufklärerische Idee eines vorbildlichen Nationaltheaters gründete im 18. Jahrhundert geradezu in der pauschalen Verdammung des bis dahin Geleisteten.

Die Wissenschaft tat bislang wenig zu einer Rehabilitierung der ersten berufsmäßigen Versuche, Schauspielkunst auf europäischem Niveau auch bei uns zu etablieren und internationale Hochdramatik für hiesige Rezeptionsgewohnheiten und Erwartungshaltungen aufzubereiten. Selbst neuere Überblicksdarstellungen zeichnen nicht selten ein völlig verzerrtes Bild der barocken Berufstheaterlandschaft, die von Improvisation, Aliteralität, sozialer Defizienz, Simplifizierung, Anspruchslosigkeit, von rhetorischer Überfrachtung oder sogar körperlosem Spiel dominiert gewesen sein soll.

Brauchtumstheater – Schultheater – professionelles Theater

Die Widersprüchlichkeit dieser Anwürfe erklärt sich aus der mangelnden Differenzierung des barocken Theaterspiels, das sich grob in drei Bereiche unterteilen lässt: Brauchtumstheater, Schultheater und professionelles Theater (wobei sich im Hoftheater alle drei Formen überlappen können). Von Dilettanten kreiert, waren die nur bedingt illusionistisch umgesetzten geistlichen Spiele des Brauchtumstheaters quasi-liturgische Vergegenwärtigung der Heilsgeschichte, die weltlichen Spiele vorrangig Versicherung des sozialen Zusammenhangs. Die wortzentrierte Schuldramatik wiederum diente dezidiert pädagogischen Zwecken und war eine der wichtigsten Unterrichtsmethoden für die angehende Elite, mit der eine umfassende Wissensvermittlung, rhetorische Ausbildung, moralische Schulung und Auftrittssicherheit in ‚spielerischer’ Weise erreicht werden konnte.

Anders als die Akteure des Brauchtums- oder des Schultheaters bestritten professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit ihrer vielfältigen Kunst bzw. damit verbundenen Nebenerwerben. Es war immer schon ein international orientiertes Theater, das die publikumswirksamsten Werke, Techniken und Moden europäischer Bühnenkunst rezipierte und an hiesige Verhältnisse und Bedürfnisse anpasste. Aus ökonomischen Gründen war es dabei gezwungen, einen Ausgleich zwischen Elitekunst und allgemeinverständlicher Unterhaltung zu finden, es musste auf unterschiedliche Erwartungshaltungen wie Zeitgeschmack, Lachkulturen, konfessionelle Dispositionen, Theatererfahrung usw. eingehen und überzeugte dementsprechend performativ durch Flexibilität, Praxisbezogenheit und vielschichtige Adaptionsprozesse. Vor allem aber war das deutschsprachige Berufstheater der Anfangszeit eine Kunstform, die in Ermangelung etablierter Bühnen gezwungen war, von Ort zu Ort zu ziehen, während es etwa im London der Shakespearezeit feste Theater gab, an denen innovative Dramatik für ein geschultes Publikum entstehen konnte.

Englische Anfänge

Die englische Schauspieltradition war es denn auch, die in der ersten Jahrhunderthälfte das Theaterspiel im deutschsprachigen Raum prägte und einen Großteil des Repertoires auch der frühen autochthonen Truppen dominierte. 1607/08 waren englische Comœdianten unter John Green in Graz, wie schon im HLK-Blog 08/2021 gezeigt wurde. Mit einem Überblick über diese bemerkenswerten Gastspiele beginnen die Schlaglichter auf den Grazer Theaterbetrieb im 17. Jahrhundert, die als Teile eines seit eineinhalb Jahrhunderten von der Forschung zusammengesetzten Puzzles wertvolle Aufschlüsse über die Umstände des professionellen Schauspiels geben, über Mobilität, Repertoire, Rezeption u. a. m. Sie machen die faszinierende Vielschichtigkeit dieser Kunstform erkennbar, die anfänglichen engen Verflechtungen mit der Akrobatik, der Fecht- und Tanzkunst und natürlich mit der Musik, die Verbindungen zur Jahrmarktsunterhaltung, zum Puppenspiel, zur Schaumedizin und zum Hoftheater, die Werbestrategien, Managementtricks und Spielroutinen der Comœdianten.

HLK-Blog 08/2021 gezeigt wurde. Mit einem Überblick über diese bemerkenswerten Gastspiele beginnen die Schlaglichter auf den Grazer Theaterbetrieb im 17. Jahrhundert, die als Teile eines seit eineinhalb Jahrhunderten von der Forschung zusammengesetzten Puzzles wertvolle Aufschlüsse über die Umstände des professionellen Schauspiels geben, über Mobilität, Repertoire, Rezeption u. a. m. Sie machen die faszinierende Vielschichtigkeit dieser Kunstform erkennbar, die anfänglichen engen Verflechtungen mit der Akrobatik, der Fecht- und Tanzkunst und natürlich mit der Musik, die Verbindungen zur Jahrmarktsunterhaltung, zum Puppenspiel, zur Schaumedizin und zum Hoftheater, die Werbestrategien, Managementtricks und Spielroutinen der Comœdianten.

Graz war, wie die Quellen zeigen, ein hartes Pflaster für professionelles Schauspiel und barg stets ein gewisses Risiko als potenzieller Spielort. Wer als ambulantes Unternehmen den Südosten des deutschen Sprachraums ansteuerte, schränkte seine Routenoptionen erheblich ein, war ständig bedroht, durch Kriegs- und Seuchengefahr, moralinsaure Verordnungen oder Todesfälle im Hause Habsburg am Spielort abgeschafft zu werden, sah sich konfrontiert mit einem starken, den Unterhaltungskünsten oft feindselig gegenüberstehenden Klerus, war Machtkämpfen zwischen den lizenzerteilenden Behörden ausgesetzt und hatte generell aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation überschaubare Einkünfte zu erwarten. Doch fanden sich immer wieder Wagemutige, die ihre faszinierende Kunst in die Steiermark brachten und damit wesentliche Impulse für das kulturelle Leben vor Ort setzten.

Prinzipale und Programme

Der erste autochthone Theaterprinzipal, der ab den frühen 1640ern nachweislich in Graz gastierte, war der aus Kassel gebürtige Johann Faßheyer, an dem sich die Entwicklung von der Artistik-Show hin zum Comœdianten-Theater idealtypisch nachvollziehen lässt. Als Seiltänzer an der Seite des Straßburger Akrobatik-Unternehmers Simon Dannenfels erstmals belegt, machte er sich durch Kooperationen mit englischen Prinzipalen wie William Roe oder George Jolly mit internationaler Bühnenkunst vertraut und konnte sich als einer der bedeutendsten Theatermacher seiner Zeit etablieren, von dem die nächste Generation (wie sein Schwiegersohn Georg Encke, Carl Andreas Paulsen oder Johann Janicke) lernte.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind auffällige Veränderungen im Repertoire der professionellen Wandertruppen zu beobachten: Die englischen Stücke verlieren sukzessive an Marktdominanz, an ihre Stelle rücken nun niederländische Stücke der Amsterdamer Schouwburg, dann griff man auch zu französischen, spanischen und v. a. italienischen Vorlagen. Als stilbestimmende Formation dieser Zeit konnten sich die Heidelbergischen bzw. Innsbruckischen Hofcomœdianten etablieren, da ihre Akteure um Hans Ernst Hoffman und Peter Schwarz zwar das Handwerk noch bei Jolly gelernt hatten, dann aber die Augen offen hielten für andere Trends. Der wichtigste Impuls kam von der italienischen Oper, die sie als Comœdianten am Innsbrucker Hof des prachtliebenden Erzherzogs Ferdinand Karl kennenlernten. Diese Opern zu Singspielen oder Schauspielen umzuarbeiten, bereicherte das Repertoire nachhaltig und erschloss italienischer Theaterkunst neue Zuschauerschichten abseits des höfischen Publikums. Vieles davon wird auch beim Gastspiel der Innsbrucker 1665/66 in Graz zu sehen gewesen sein. Belegt durch ein Szenar ist allerdings nur das Märtyrerstück Christlicher Actæon.

Der Geschmackswandel von den freien Bearbeitungen englischer Dramatik hin zur kreativen Rezeption europäischer Bühnenkunst lässt sich auch bei weiteren Proponenten der Theaterszene wie Johann Leonhard Eytel, Jakob Kuhlmann oder Andreas Elenson beobachten, die ihre Kunst in die Steiermark brachten. Elenson, dessen über dreieinhalb Jahrzehnte währende Prinzipalschaft in Graz erstmals belegt ist, realisierte 1677 mit Gefährlicher Lieb/ Glückliches End die erste dokumentierte professionelle Aufführung einer (deutschsprachigen) Oper in Graz. Das für Eleonora, Halbschwester des Kaisers und verwitwete Königin von Polen, inszenierte Stück war eine Adaption des vielleicht meistgespielten Musikdramas dieser Zeit, La Dori von Antonio Cesti und Giovanni Filippo Apolloni.

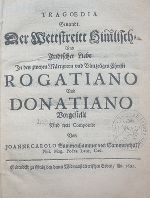

Das volle Spektrum der damaligen Dramatik zeigt sich am Repertoire der Eggenbergischen Hofcomœdianten, die unter Herzog Johann Christian 16 Jahre lang im südböhmischen Städtchen Krumau (Český Krumlov) bestallt waren und damit ein wichtiges Bindeglied zwischen ambulantem Berufstheater und höfischer Repräsentationskultur bildeten. Nach der Entlassung aus den Diensten der Eggenberger 1691 gastierte das hochkarätige Ensemble mit seinem aus Passail stammenden Spaßmacher Johann Valentin Petzold unter Leitung von Johann Georg Gettner und Johann Carl Sammenhammer auch mehrfach in Graz. Sammenhammers 1695 bei Widmanstätter gedrucktes Dedikationsstück Der Wettstreitt Himmlisch- Vnd Irrdischer Liebe ist eines von nur zwei im Volltext gedruckten Originaldramen des damaligen Berufstheaterrepertoires.

Pulcinella und Pülverchen: italienischer Kulturimport

Ab den 1660ern wird der Einfluss des italienischen Profitheaters spürbar. Mehr noch: Graz diente so mancher nachmals berühmten Truppe als Karrieresprungbrett, um sich in weiterer Folge im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus einen Namen zu machen. Zunächst kamen die Spieltechniken der Commedia dellʼarte über eine neapolitanische Varietät des Puppentheaters zu uns: im Zentrum das Pulcinella-Spiel mit seiner kreatürlich-ambivalenten Dienerfigur. Dass die internationale Karriere des aus Malta stammenden Puppenspielers Stefano Landolfi in der steirischen Hauptstadt begann und endete, war bereits Thema des  HLK-Blogs 07/2024. Dort auch zu sehen ist sein im Landesarchiv archivierter Reklamedruck von 1669, der zweitälteste erhaltene Anschlagzettel dieser Art im deutschsprachigen Raum.

HLK-Blogs 07/2024. Dort auch zu sehen ist sein im Landesarchiv archivierter Reklamedruck von 1669, der zweitälteste erhaltene Anschlagzettel dieser Art im deutschsprachigen Raum.

Der namhafteste italienische Puppen- und Schauspieler, dessen frühe Karriereschritte im deutschen Sprachraum erstmals in Graz dokumentiert sind, ist Antonio Benozzi, bekannt vor allem durch seine Tochter Rosa Giovanna ‚Zanetta’, die zur berühmtesten Aktrice des französischen Theaters im 18. Jahrhunderts avancieren sollte. Benozzi, der in Commedia dell'arte-Stücken die Arlecchino-ähnliche Diener-Rolle des Trappola spielte, und seine Frau Clara Mascara kamen 1688 als Puppenspieler nach Graz. Ihr Pulcinella-Theater wurde in weiterer Folge von der Steirischen Landschaft exklusiv engagiert, um den populären Kriegshelden Erzherzog Karl von Lothringen und seine in Graz bestens bekannte Frau Eleonora auf ihrer Durchreise zu unterhalten. Im Ausgabenbuch ist Clara Benozzi mit ihrem Rollennamen Isabella verzeichnet, den sie als erste Innamorata der Puppenspielbühne bei ihrem Gastspiel wohl am öftesten verwendete.

1691 schickte die Grazer Regierung den Piemonteser Giovanni Tommaso Danese, genannt Tabarino, mit seiner Commedia dell'arte-Truppe in den nahen Kurort Tobelbad, um den betuchten Gästen seine „Comedien” zu präsentieren. Zweifellos nutzte der quacksalbernde Prinzipal diese Gelegenheit, das eine oder andere seiner Mittelchen zu versilbern, wie es der ausgewiesene ‚operatore di contravveleni (Fachmann für Gegengifte) dann auch in Wien praktizierte. Als Danese im Sommer 1692 seine schauspielerischen Dienste wieder in Graz anbot, eckte er mit einem anderen einträglichen Zuverdienst bei den Behörden an: Ihm wurde untersagt, Erfrischungsgetränke während der Aufführungen zu verkaufen, da die Lizenz dafür Jahre zuvor schon seinem Landsmann Antonio Zucchini verliehen worden war.

Theater-Pionierinnen

Das abschließende Kapitel widmet sich den ersten Schauspielerinnen auf Grazer Bühnen. Die Professionalisierung des deutschsprachigen Theaters zu Beginn des 17. Jahrhunderts war ja noch weitgehend Männersache. Frauenrollen - selbst in heute ikonischen Stücken wie Romeo und Julia – wurden von männlichen Darstellern verkörpert, ohne dass dies Anstoß gefunden hätte. Man akzeptierte den Usus als Eigenheit der englischen Comœdianten, die mit ihrem Kulturtransfer elisabethanisch-jakobäischer Theaterspieltechniken ein neues Ideal von Schauspiel im deutschsprachigen Raum etablierten. Der weibliche Anteil an diesem frühen Berufsschauspiel beschränkte sich weitgehend auf mäzenatisches Lobbying, auf unerlässliche administrative Hilfestellungen im Hintergrund und natürlich auf den familiären Rückhalt für die schauspielernden Ehemänner und Kinder.

Frauen auf der Bühne im deutschsprachigen Raum waren dennoch nichts Unerhörtes. Im Artistentheater scheint weibliche Beteiligung eine Konsequenz der familiären Strukturen von generationenübergreifenden Schaustellerunternehmen wie jenem von Simon Dannenfels gewesen zu sein. Mit der Verlagerung ihres künstlerischen Schwerpunkts auf das Schauspiel setzten solche Truppen entsprechend auch auf weibliche Akteure. Es ist bemerkenswert, dass viele dieser Pionierinnen einen starken Graz-Bezug haben. Die Dannenfels-Tochter Barbara etwa heiratete hier 1659 ihren Kollegen Janicke; im Folgejahr übernahmen u. a. Landeshauptmann Siegmund Friedrich von Trauttmansdorff und der mächtige Admonter Abt Raimund von Rehling die Taufpatenschaft für ihren Sohn, der ein honoriger evangelischer Archidiakon werden sollte. Ähnlich illustre Patrini vermeldet der Taufmatrikeleintrag der Stadtpfarrkirche für den Nachwuchs von Anna Ursula Faßheyer, die sich mit Encke verehelicht hatte. Mit weniger Pomp verliefen dagegen die Hochzeiten von Maria Margaretha Elenson (geb. Apnespacher), die wohl ohne Einwilligung ihrer Eltern in das Theatergeschäft einheiratete, oder auch der gebürtigen Weizerin Theresia Brumbach (geb. Gubanz), der ersten (namentlich bekannten) steirischen Berufsschauspielerin.

Es sind Funde wie diese, die trotz der ungünstigen Quellenlage (1820 gingen fast alle Bestände des Grazer Stadtarchivs verloren) ein neues, sehr anschauliches Bild der barocken Berufstheaterlandschaft ermöglichen - in der Steiermark und im gesamten (damaligen) deutschen Sprachraum.

Assoz. Prof. Mag. Dr. Christian Neuhuber, geb. 1970 in Gmunden, Studium Germanistik, Fächerbündel ‚Bühne, Film und andere Medien‘, Kunstgeschichte und Deutsch als Fremdsprache. Lehrt Neuere deutschsprachige Literatur an der Universität Graz. Mitglied der HLK seit 2023.

Arbeitsschwerpunkte von der Literatur der Reformationszeit bis zur Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung intermedialer Fragestellungen, der Editionsphilologie, Theaterwissenschaft und bairisch-österreichischer Dialektkultur.