„Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben“

Stefan Karner

Für viele war er tot, für andere nach Südamerika entkommen – geflohen mithilfe der Amerikaner, noch ehe ihn Tito vor ein Militärgericht gestellt hätte. Die Forschungen seines Schwiegervaters Alfred Wegener zu Grönland und den Kontinentalverschiebungen wären für die Amerikaner der Deal gewesen: Papiere gegen Freiheit. Es klang plausibel, doch so war es nicht.

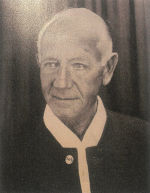

Tatsächlich hatte der ehemalige Gauleiter Sigfried Uiberreither seine Identität gewechselt und lebte als Friedrich Schönharting unerkannt mit seiner Frau Käte und seinen vier Kindern in Deutschland, war bekannt mit dem Oberbürgermeister und befreundet mit dem evangelischen Pfarrer, besuchte Gottesdienste und managte mit Erfolg den angesehenen mittelständischen Betrieb seines Unterkunftsgebers Martin Bitzer.

Doch hinter der äußeren Fassade beherrschte ihn die alltägliche Angst, entdeckt zu werden, machte ihn übervorsichtig, schnürte den Bewegungsradius seiner Familie ein. Kein überflüssiges Wort gegenüber Dritten, kein Nachfragen zu Hause bei Tisch, keine Reisen ins Ausland, nicht nach Österreich oder in die Steiermark. Ein Plan, über die Schweiz nach Venezuela auszureisen, wurde in den 1950er-Jahren wegen gesundheitlicher Probleme fallengelassen.

Uiberreither hatte zwei Leben, mehrere Gesichter, eine große bekannte Familie, zu der u. a. die Spitzen-Wissenschafter Alfred Wegener, Wladimir Koeppen und Kurt Wegener, die alteingesessenen und angesehenen Uiberreither in Salzburg, vom Landesbaudirektor bis zu bekannten Gewerbetreibenden, sowie sein Schwager, der Bergsteiger und Tibetforscher Heinrich Harrer, eine Ikone der NS-Propaganda, gehörten. Wie konnte der Mann, der an Hitlers Tafel saß, der noch in Nürnberg als Zeuge der Verteidigung in den Prozessen gegen Hermann Göring, Arthur Seyß-Inquart und Baldur von Schirach fungiert hatte und in britischer und amerikanischer Hand inhaftiert war, gänzlich von der Bildfläche verschwinden?

Uiberreither war mit 30 Jahren steirischer Landeshauptmann und Gauleiter geworden, war zu diesem Zeitpunkt (Mai 1938) kein Mitglied der Partei. Er war Salzburger, früh schon aktiv in der deutschnationalen Schill-Jugend, trat nach Studienbeginn in Graz der Burschenschaft „Cheruskia” und dem Steirischen „Heimatschutz” bei, promovierte 1933 zum Dr. iuris und wurde Direktionssekretär bei der ständestaatlichen „Arge der Krankenkassen für Steiermark”, für die – über die Arbeiterkrankenkasse – auch Landesrat Josef Krainer als Regierungskommissär zuständig gewesen war. Uiberreither hatte nicht den Stallgeruch eines „Alten Kämpfers”, war nie in einem Anhaltelager des Ständestaates oder in einem Gefängnis inhaftiert. Den Weg in eine NS-Organisation fand er sehr spät, 1937 als Schulungsleiter der SA, in die NSDAP noch später, erst 1938, nachdem ihn Hitler bereits zum Gauleiter ernannt hatte. Seine Ernennung empfand er als Berufung. Bis zuletzt seinem „Führer” treu ergeben, von der Richtigkeit seiner Politik und vom „Endsieg” überzeugt, zu dem die Steiermark unter seiner Führung einen entscheidenden Beitrag leisten sollte. „Reichskompetenz” sollte in die Steiermark kommen: u. a. mit der neuen Hochschule für Musik, der SS-Ärzte-Akademie oder dem modernsten Stahlwerk in St. Marein im Mürztal.

Uiberreither verlangte Respekt, kannte kaum Freundschaften, war der Musik zugetan, spielte passabel Klavier, war sportlich und sportbegeistert. Leutseligkeit konnte man ihm nicht nachsagen, im Gegenteil: Er wirkte arrogant, eitel und überheblich, etwa dadurch, dass er sich im weißen Gauleiter-Mantel von den Bergarbeitern in ihrem schwarzen Bergkittel deutlich abhob oder seinen Adjutanten vorausschickte, um sich bei der Familie Wegener zur Abendeinladung anzumelden. Unnahbarkeit sollte seine anfänglichen Unsicherheiten kompensieren. Ein autokratisch-diktatorischer Führungsstil war ihm eigen, ebenso das Ziel, die Steiermark zu einem „Führerstaat” zu machen. Von Polykratie hielt er wenig. Mögliche innerparteiliche Möchtegern-Mitregierer, wie seine Stellvertreter, Regierungspräsident Müller-Haccius oder den stv. Gauleiter Tobias Portschy, schob er zur Seite.

Zu Hitler fehlte ihm eine nähere Verbindung, obwohl ihn dieser für geeignet befand und später sogar erwog, ihn anstelle von Bernhard Rust zum Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu ernennen. Von der Parteispitze wusste Uiberreither Joseph Goebbels und Robert Ley, teilweise auch Martin Bormann auf seiner Seite. Für Bormanns hatte er untersteirische Haushaltshilfen besorgt. Andere lud er zu Jagden ein. Hitler kam zwei Mal nach Graz, 1938 und 1941, damals auch nach Marburg/Maribor. Auf dem „Berghof” trat er mit Hitlers Wagenverkäufer Jakob Werlin, einem gebürtigen Grazer, auf.

In der Handhabung des Kriegsalltages und in der Befolgung seiner eigenen Anordnungen war er übereifrig und sah sich als Vorbild: Seiner Frau verbot er, für ihre drei Kleinkinder mehr Milch anzufordern, als dies über die Lebensmittelkarten erlaubt war, Göring bewirtete er zu Hause ebenfalls nur mit den bescheidenen Rationen der Lebensmittelkarten, in den Kirchen sollten selbst bei Gottesdiensten für Verstorbene keine elektrischen Kerzen eingeschaltet werden; den Damen der Gesellschaft verbot er das Tragen von Dauerwellen, und er ließ sich keinen „Steireranzug” schneidern.

Den katholischen und evangelischen Klerus verfolgte er fast manisch, persönlich nahm er den steirischen Bischof Ferdinand Pawlikowski fest, kanzelte etwa den sehr angesehenen Abt Benedikt Reetz von Seckau in einer Aussprache wie einen Schulbuben ab. Dies zeigt ein Akt, den Karin Thierrichter kürzlich gefunden hat.

Als stv. Reichskommissar „für die Festigung deutschen Volkstums” und damit Heinrich Himmlers Stellvertreter in der Untersteiermark suchte er ab 1941 die slowenische Kultur im Land auszulöschen. Mit seiner Zustimmung wurden Geiseln erschossen, Todesurteile gefällt und Tausende aus politischen und rassistischen Gründen verfolgt.

Öffentliche Tiraden gegen Juden sind von ihm zwar nicht bekannt, doch schloss er eine Amnestie für Juden aus, auch wenn diese nach dem NS-Strafrecht erwägenswert gewesen wäre. Die SA, deren Brigadeführer er war, organisierte 1938 die Reichspogromnacht, brannte die Grazer Synagoge und die Zeremonienhalle am jüdischen Friedhof nieder, zerstörte die südburgenländischen, jüdischen Gemeinden.

Andererseits geriet er wegen der Massenverbrechen im KZ-Mauthausen 1942 mit Himmler in eine verbale Auseinandersetzung, die 1944 Kaltenbrunner und Hitler beendeten. In den letzten Kriegswochen wurden Tausende ungarische Juden, die über den Winter am militärisch völlig nutzlosen „Südostwall” geschanzt hatten, in Todesmärschen quer durch das Land in Richtung Mauthausen getrieben. Gehunfähige wurden erschossen, unterwegs Massaker – wie am Präbichl – durchgeführt. In den alliierten Verhören wollte sich Uiberreither nur an einen einzigen Toten erinnern, das Massaker unter Kreisleiter Otto Christandl stritt er glatt ab.

Erfolgreich war Uiberreither in seinem Bemühen, der wirtschaftlich starken Steiermark einen weiteren industriellen und technologischen Schub zu geben: Böhler, die Alpine, Elin, Treiber, die VDM-Luftfahrtwerke, die Schmidwerke oder Schoeller-Bleckmann wurden Leitbetriebe der Rüstung, Panzer, U-Bootskörper, Motoren, Propeller, Kräne und Ringsammler für die Düsenjäger kamen von der steirischen Industrie mit ihren über 200 Rüstungsbetrieben.

Nur wenige Stunden, bevor die Rote Armee am Morgen des 9. Mai 1945 in Graz einmarschierte, floh Uiberreither in die Obersteiermark in die Nähe seiner Familie, die er rechtzeitig evakuiert hatte. Er hatte die Herrschaft als letzter aller Gauleiter abgetreten und war in die Berge geflohen. Nach wenigen Wochen wurde er von den Briten verhaftet. Es folgten Verhöre und geheim aufgezeichnete Gespräche mit dem ebenfalls internierten Kärntner Gauleiter Friedrich Rainer in Klagenfurt, Krumpendorf und Laßnitzhöhe. Über Salzburg kam er nach Nürnberg zum Internationalen Militärgericht gegen die Hauptkriegsverbrecher. Hier war er Zeuge der Verteidigung für Göring, Seyß-Inquart und Schirach - und nicht angeklagt. Aufgrund einer interalliierten Regelung sollte er – ebenso wie Rainer – nach Jugoslawien abgeschoben und dort vor ein Militärgericht gestellt werden. Es folgten 1946 Stationen in amerikanischen Lagern, ehe er im Herbst 1946 ins US-Camp Dachau kam, von wo er Anfang Mai 1947 mit Wissen der US-Dienste, der Hilfe der Organisation Gehlen und Untergrund-Bruderschaften ehemaliger Nationalsozialisten nach Sindelfingen bei Stuttgart floh. Dahin folgten ihm ein Jahr später seine Frau, die 1948 vom Grazer Volksgericht nach Haftverbüßung entlassen wurde, und die drei Buben im Alter von 4 bis 7 Jahren nach.

Was Uiberreither im Vergleich zu anderen hohen NS-Herrschaftsträgern einzigartig macht, ist sein zweites Leben, sein Schattenleben in Deutschland bis zu seinem Tod 1984 in Sindelfingen. Dabei gelang es ihm, sein erstes Leben völlig zu verbergen und als „Friedrich Schönharting” völlig neu zu beginnen. Er ist der einzige Gauleiter, der fast 40 Jahre lang, also die Hälfte seines Lebens bis zu seinem Tod, unerkannt bleiben und sich einem Gerichtsverfahren entziehen konnte: Nicht im Verborgenen, sondern bald in der Öffentlichkeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens.

Dieses sein bürgerliches und anfangs zurückgezogenes, zweites Leben stand in einem engen Beziehungsgeflecht zu seiner Frau Käte, zu seiner Schwiegermutter Else Wegener, seiner Schwägerin Charlotte und zu seinen heranwachsenden Söhnen. Andere Verwandte oder Bezugspunkte gab es für die Familie nicht mehr: keine Freunde von früher, keine Gräber von Angehörigen, keine alten Fotos, nicht einmal die Buben eines Grazer Rechtsanwaltes in Tirol, allesamt Spielgefährten der Kinder, oder besonders ihr Cousin Peter, der Sohn Heinrich Harrers – nichts! Sigfried Uiberreither gab es seit Mai 1947 nicht mehr, er hatte sich gewissermaßen fortgebeamt. „Schönharting” war aus dem Nichts gekommen und als Name solitär – anfangs geschützt von einem NS-Netzwerk und dem Geheimdienst, nicht verraten von einer Handvoll Vertrauter in Sindelfingen und in Graz.

Von wenigen bürokratischen Anläufen abgesehen, suchte man Uiberreither schon nach wenigen Jahren nicht mehr. Weder in Österreich noch in Deutschland. Eingehende Recherchen bei seiner Schwiegermutter Else Wegener und bei Verwandten unterblieben oder wurden eher lax durchgeführt. Alle zaghaften Versuche, ihn zu finden, verliefen im Sand oder wurden in den Sand gesetzt. Dies rechtfertigte zum Teil auch ein raffiniert fingierter Brief, der die Abreise der Familie nach Südamerika vorgab. Schließlich kamen die Erhebungsstellen in Deutschland und Österreich zur Überzeugung, dass Uiberreither (in den Akten alias „Dr. Ullrich”) und seine Familie im Tausch gegen Unterlagen seines Schwiegervaters Alfred Wegener nach Südamerika entkommen war und man seiner dort nicht werde habhaft werden können.

Uiberreithers Überlegungen, sich doch einem deutschen Gericht zu stellen, wurden zu Ende der 1950er-Jahre verworfen, weil eine Überstellung nach Jugoslawien und die Todesstrafe zu befürchten waren. „Er wäre doch nie verurteilt worden”, lautete die skurrile Rechtfertigung für seine vorgebliche Unschuld, und dieses Argument galt auch gegenüber seinen Söhnen, deren Identität er ihnen geraubt hatte und die nach Antworten verlangten. Letztlich entschied sich die Familie für die Beibehaltung der gefälschten Identität und für das Schweigen – bis heute.

Wenn „Einsicht eine Schwester der Reue ist” (Tolstoj), so war bei ihm doch beides nicht erkennbar. Schuld und Reue zeigte er höchstens hinsichtlich der NS-Politik in ihrer Gesamtheit, weil vieles „falsch gelaufen” sei, wobei er von vielem nichts gewusst haben wollte. Von Hitler fühlte er sich – in dieser konstruierten Konsequenz – daher verraten. In den letzten Lebensjahren hatte er, wohl wegen seiner christlichen Prägung, nur noch Angst vor dem Tod und dem, was danach auf ihn zukommen könnte. Ist dies vielleicht ein Indiz für ein stilles, unausgesprochenes Eingeständnis seiner persönlichen Schuld? Einen Beleg gibt es dafür nicht – auch nicht mündlich.

Der von ihm erfundene Familienname „Schönharting” ist auf der Stele über seinem Grab zu Recht geteilt – als Metapher für sein und seiner Familie zweigeteiltes Leben. Die Installation des deutschen Künstlers Jochen Gerz im Grazer Burgtor, genau unter dem ehemaligen Büro Uiberreithers, geht viel weiter und stellt Fragen an die heutige Gesellschaft, so auch an die Leser dieser ersten Biographie, provoziert das Nachdenken und schlägt eine Brücke zum Jetzt: über Schuld, Verführung, Schweigen, Widerstand und die Urteilsfindung von Nachgeborenen, ist Mahnung und Auftrag zugleich, sich täglich selbst zu prüfen. Denn Gerz thematisiert die deutsche und österreichische Nachkriegsgesellschaft und fragt nach ihrer Verantwortung: Wenn du durch das Tor gehst, schäme dich nicht nur für mich. Wer suchte nach mir? Wer stellte mich vor Gericht? Warum hast du geschwiegen? Wer hat dich zum Komplizen gemacht?

Die nun vorliegende Uiberreither-Biographie hat eine lange Vorgeschichte. 1986 machte ich als erster in meinem Buch zur Steiermark im 3. Reich auf Uiberreithers Tod 1984 in Deutschland aufmerksam. Es folgten Recherchen, unterbrochen durch meine Forschungen in Russland und den Aufbau des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Im Jahr 2008 veröffentlichten Heimo Halbrainer und Christian Stenner, auch auf Basis meiner kleinen biographischen Uiberreither-Anmerkungen und ihren eigenen Recherchen und Gesprächen, etwa mit Oberst Manfred Oswald, in einem Magazin („Korso”) Eckdaten zu seinem Leben in Sindelfingen.

Die Recherchen zu Uiberreithers Leben nach Kriegsende stellten eine besondere quellenkritische Herausforderung dar. Denn sein zweites Leben verlief hinsichtlich der Quellen und Dokumente im „Schatten”, wie dies auch am Buchrücken stilisiert zum Ausdruck kommt. Es fehlten gefälschte oder amtliche Dokumente, auf die sich die in Sindelfingen gefälschten nachfolgenden Dokumente bezogen. Es fehlten Details der geheimdienstlichen Hilfen.

Dennoch konnte die Flucht aus dem Lager Dachau nachgezeichnet werden. Eine nicht unwesentliche Hilfe für die Rekonstruktion der Flucht und für den Einblick in seine Familie waren die Protokolle der Gespräche mit Käte Uiberreither, mit den Söhnen und dem jüngsten Enkel sowie die präzisen schriftlichen Erinnerungen von Else Wegener. Selbstredend wurden an die 30 Archive im In- und Ausland – vom Steiermärkischen Landesarchiv, dem Österr. Staatsarchiv und dem Stadtarchiv Sindelfingen, bis zum Bundesarchiv in Berlin, den National Archives in Washington und London sowie dem Archiv des Bundesnachrichtendienstes – durchforstet, dazu viele private Sammlungen benützt. Allen gilt mein Dank für Ihre Hilfe!

Seit dem Kriegsende und Uiberreithers Flucht 1945 sind 80 Jahre vergangen, seit seinem Tod (am 29. Dezember 1984) 41 Jahre. Nun liegt die erste Biographie über ihn vor. Sie entstand auf Initiative der Historischen Landeskommission für Steiermark (unter Prof. Alfred Ableitinger, fortgeführt vom seinem Nachfolger Prof. Wernfried Hofmeister), im Zusammenwirken und mit beispielgebender Unterstützung der Stadt Sindelfingen unter Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer sowie der Firma Bitzer. Ich danke allen, die an der Entstehung des Buches mitgewirkt haben, den Leitern und Mitarbeitern der Archive im In- und Ausland, den zahlreichen Zeitzeugen und den Kollegen, die das Buch vorab gelesen und mir so manche Hinweise gegeben haben! Die Historische Landeskommission für Steiermark und das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung haben es in ihre Reihen aufgenommen. Frau Elisabeth Stadler („Zwiebelfisch”) hat das Buch lektoriert, gelayoutet und für den Druck hergerichtet, der Verlag Leykam hat es mit Umsicht und unter großem Zeitdruck verlegt, damit genau 80 Jahre nach dem Beginn der alliierten Besetzung Österreichs und seiner Befreiung von der NS-Diktatur, deren wesentlicher Repräsentant Uiberreither als Gauleiter und Chef der NSDAP war, seine erste Biographie vorliegt – als einzigartiger Spiegel dieses seines zweigeteilten Lebens.

Neuerscheinung:

Neuerscheinung:  Stefan Karner, Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben (= Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark 46, Graz-Wien 2025), 512 Seiten, 140 Fotos, über 50 Abbildungen (Faksimiles), eine Graphik

Stefan Karner, Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben (= Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steiermark 46, Graz-Wien 2025), 512 Seiten, 140 Fotos, über 50 Abbildungen (Faksimiles), eine Graphik

Das Buch ist im Buchhandel um € 39,-- erhältlich.

Univ.-Prof. Dr. h. c. Dr. Stefan Karner, Historiker; Gründer und langjähriger Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung (Graz – Wien – Raabs); langjähriger Vorstand des Instituts für Wirtschaft-, Sozial- und Unternehmensgeschichte sowie Leiter des Medienlehrgangs der Universität Graz; Österreichischer Wissenschafter des Jahres 1995; Mitglieder HLK seit 2015.

Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung (Graz – Wien – Raabs); langjähriger Vorstand des Instituts für Wirtschaft-, Sozial- und Unternehmensgeschichte sowie Leiter des Medienlehrgangs der Universität Graz; Österreichischer Wissenschafter des Jahres 1995; Mitglieder HLK seit 2015.

Forschungsschwerpunkte: Nationalsozialismus, Kalter Krieg, Osteuropa, Russland.